ディスコ・ブームに呑み込まれた、低迷期のJBを再(初?)評価するぜ!!

またも2か月ぶりになってしまったよ。でもそれは、花火大会とか区民プールとかで夏を満喫するのに忙しかったせいであって、決してJB生存説への疑問を感じていたわけじゃないからな! さて、前回はJBがいかにUKのロック~ポップ・ミュージックに影響を与えていったかという話をしたと思うけど、70年代に入ると同時に、UKを含むヨーロッパ全土でディスコ・ミュージックが大流行しはじめるんだよね。で、この連載の前々回にて紹介したように、71年にナイジェリアのラゴスを訪れたJBは、帰国前にヨーロッパ・ツアーをこなしているんだけど、そこですでに巨大化していたディスコの様子を目撃している。彼の自伝「俺がJBだ! ジェームズ・ブラウン自叙伝」によると、レコードに合わせて踊る人たちを見て、あまりいい気はしなかったそうだ。まあ、当時のライヴ・ミュージシャンとしてはそうだろうね。ただ、まさかこの動きが〈大西洋を渡ってくるとは思わなかった〉というJBの予想に反して、ディスコ・ブームの波はみるみる世界の音楽シーンを席巻していくんだ。

もちろんNYを中心にUSでも(場所としての)ディスコはそれ以前から存在していたし、そこでは“(Get Up I Feel Like A)Sex Machine”をはじめとするJBの楽曲も好まれていたんだけど、当初はフロアに合ういろんな曲をDJがプレイしていたのが、徐々にディスコ・ヒットを狙った画一的なダンス・アレンジの楽曲が増えるという逆転現象が起きて、それが一般的なヒットとなっていくんだな。いま一般的にディスコという言葉からイメージされるのは、そういうディスコ・アレンジ曲のことだね。ともかく、75年にヴァン・マッコイの名曲“The Hustle”が全米1位を獲得すると、ロック・バンドもソウル・シンガーもファンク・グループもポップス歌手も、みんなディスコ曲を作りはじめるわけだ。

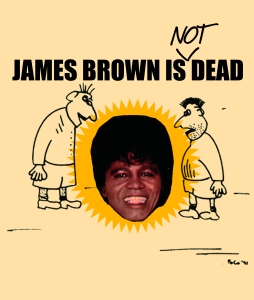

そうなると、〈ディスコは俺がやってきたこと、あるいはやってきたと思われていることを単純化したものだ〉と自負していたJBですら、ディスコ向けの軽い曲を作るようにレコード会社から命じられるようになるんだ。まあ、コアな音楽ファンに否定されがちな大衆ディスコ音楽が筆者は大好きだし、アーティストが嫌々作ったモノならではの味わいってのも捨てがたいんだけど。そうじゃなくても、低迷していったJBを80年代に救ったのは商業ディスコの権化のようなダン・ハートマンだったわけだし、ある意味ではDJに殺されたJBの音楽に永遠の価値を与えたのもまたDJだったんだ……ということで、続きは次回!

ヴァン・マッコイ&ザ・ソウル・シティ・シンフォニーの75年作『Disco Baby』(Avco)